Utati Koesalah, seorang perempuan yang menjadi tahanan politik 1965, dengan tegas menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto. Penolakan ini disampaikan Utati sembari menuturkan pahitnya pengalaman ditahan selama 11 tahun di Rumah Tahanan Bukit Duri.

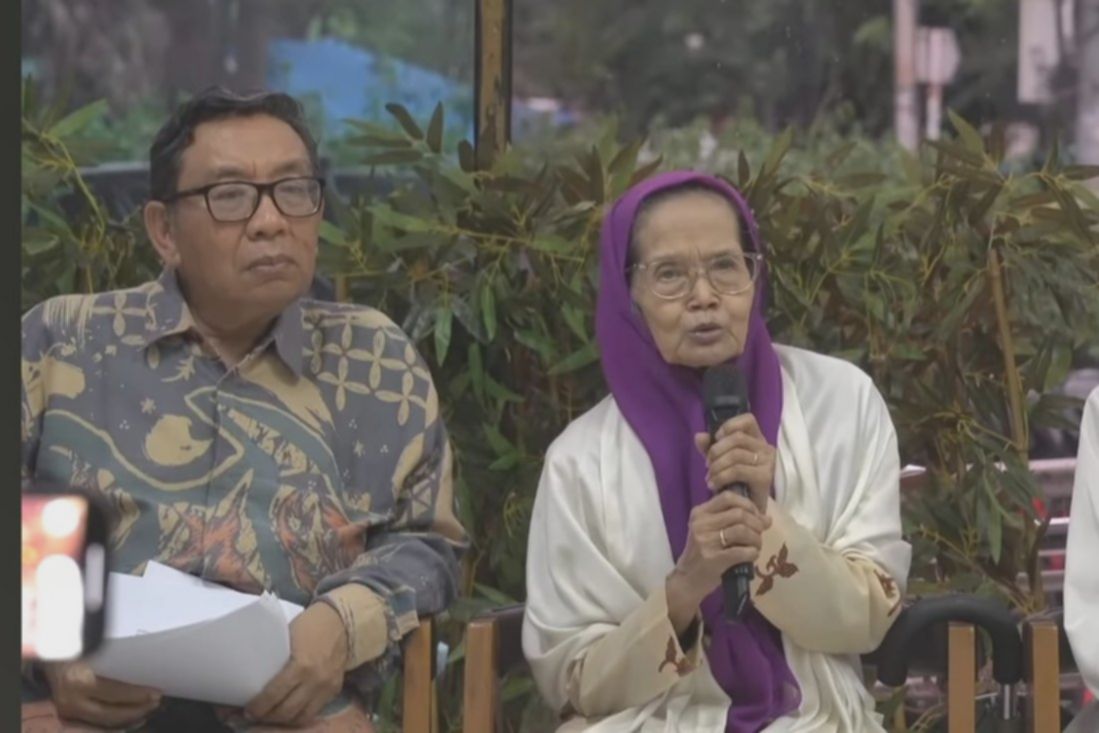

“Tidak pantas kalau Bapak Presiden kedua kita itu diangkat menjadi pahlawan nasional,” kata Utati di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11). Pernyataan ini menegaskan posisi Utati yang merasakan langsung dampak kebijakan pada masa itu.

Utati menceritakan detail pengalamannya yang menyisakan trauma mendalam. Selama lebih dari satu dekade di balik jeruji besi, ia berjuang keras untuk mempertahankan kewarasan akal sehatnya. Tekadnya bulat untuk tidak menyerah pada keputusasaan, demi bisa keluar dan melanjutkan hidup.

“Sebagai korban langsung Peristiwa 65, G30S, saya ditahan selama 11 tahun di penjara wanita Bukit Duri. Kami yang ada di sana bertekad tidak mau mati konyol, berusaha untuk bertahan agar bisa hidup keluar dengan akal yang masih waras,” ujarnya mengenang masa-masa sulit tersebut.

Ia bersyukur, upaya bertahan hidup itu membuahkan hasil. Semua rekan penyintas di rutan tersebut berhasil keluar hidup-hidup. Namun, meski raganya bebas, trauma itu tetap membekas kuat dalam sanubarinya. Utati mengaku, bahkan hingga hari ini, ia belum merasakan kebebasan seutuhnya.

“Setelah saya diizinkan, disuruh pulang—maaf, saya tidak bisa mengatakan bebas ya, karena sampai sekarang pun saya belum merasakan kebebasan itu betul-betul. Kecuali ada dukungan-dukungan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan teman-teman lain yang sangat peduli dengan kami,” kata Utati, menyoroti pentingnya dukungan untuk penyintas G30S.

Utati mengungkapkan bahwa baru setelah reformasi, ia bersama para penyintas lainnya dapat saling bertemu. Sebelumnya, kehidupan mereka serba dibatasi. Kendati sudah diizinkan pulang, banyak sekali larangan yang membayangi gerak-gerik mereka pasca-penahanan.

Salah satu kebijakan yang paling membekas adalah “bersih lingkungan”, sebuah stigma yang membuat anak-cucu para penyintas dianggap “tidak bersih” di tengah masyarakat. Kebijakan ini menciptakan isolasi sosial yang berkepanjangan dan berdampak multigenerasi.

“Larangannya banyak, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kami sendiri, sekalipun sudah disuruh pulang, setiap gerak kami diawasi. Pergi ke luar kota harus lapor, dan lain sebagainya—banyak sekali pembatasan,” tutur Utati, menggambarkan kehidupan di bawah pengawasan ketat pasca-pembebasan.

Setelah tahun 1998, para penyintas secara perlahan mulai memberanikan diri untuk saling bertemu, meskipun bayangan rasa takut diawasi tak kunjung sirna. Berulang kali Utati menegaskan bahwa rasa takut itu belum hilang, dan ia merasa hak asasinya belum sepenuhnya dipulihkan.

“Setelah 60 tahun sampai tahun ini, saya merasa belum punya hak asasi saya, belum diberikan. Segala sesuatu masih diliputi kekhawatiran, apalagi bagi anak-anak kami yang sudah berkeluarga. Ini menciptakan banyak korban sosial di antara keluarga kami, karena anak-anak dilarang ini itu. Akibatnya, mereka takut mengakui orang tuanya. Peristiwa-peristiwa seperti itu benar-benar terjadi,” jelas Utati, menggambarkan betapa mendalamnya luka sosial yang tercipta.

Ia menuturkan bahwa efek jangka panjang dari kebijakan “bersih-bersih lingkungan” berimbas luas, termasuk pada pembatasan dirinya untuk mencari pekerjaan. Stigma ini menutup banyak peluang dan menyulitkan para penyintas untuk hidup normal.

Utati menambahkan, bahkan hingga kini masih banyak penyintas yang tidak berani berterus terang kepada anak-anak, bahkan mertua atau besan mereka, tentang identitas mereka sebagai korban. Ketakutan akan stigma sosial masih begitu kuat dan mengakar.

“Sampai saat ini masih ada yang tidak berani berterus terang pada anaknya sendiri bahwa dia itu korban. Ada yang anaknya bisa diberi tahu, tapi mertuanya jangan, besannya itu jangan sampai tahu, menantunya sendiri jangan sampai tahu,” kata Utati, menunjukkan betapa kompleksnya situasi sosial yang dihadapi penyintas peristiwa 65.

Berdasarkan semua penderitaan dan trauma yang dirasakannya, Utati menyatakan dengan tegas ketidakrelaannya apabila Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional. Ia adalah saksi hidup betapa pahitnya menjadi korban langsung peristiwa 65.

“Penderitaan itu sampai sekarang masih kami alami. Jadi, kalau presiden yang melakukan begitu banyak tekanan pada kami terus mau diangkat menjadi pahlawan nasional, itu rasanya kami tidak rela. Saya terutama ya, karena saya di sini sebagai korban langsung,” pungkas Utati, menutup pernyataannya dengan penegasan akan pengalaman pribadinya yang tak terlupakan.

Ringkasan

Utati Koesalah, seorang tahanan politik 1965, menolak pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Penolakan ini didasarkan pada pengalamannya sebagai korban langsung peristiwa 65 yang menyisakan trauma mendalam selama 11 tahun penahanan di Rutan Bukit Duri. Ia bersama penyintas lainnya merasakan pembatasan dan stigma sosial yang berkepanjangan pasca-pembebasan.

Utati menekankan bahwa meskipun secara fisik telah bebas, hak asasinya belum sepenuhnya pulih dan rasa takut masih menghantui. Kebijakan “bersih lingkungan” menciptakan isolasi sosial dan berdampak pada generasi berikutnya, termasuk kesulitan mencari pekerjaan. Atas dasar penderitaan dan trauma yang dialaminya, Utati merasa tidak rela jika Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional.